LE FOULARD DE SMYRNE

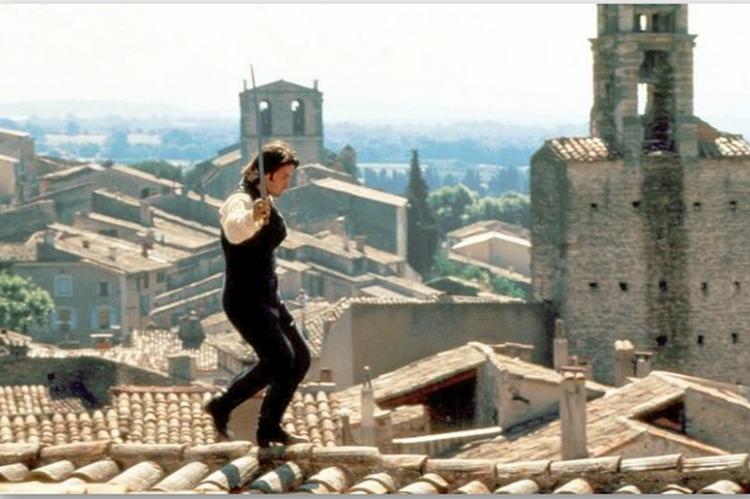

Un lecteur nous a fait parvenir pour publication ce passage du livre de Giono « Un hussard sur le toi », paru en 1951. L’action se passe en 1832, année du choléra arrivé à Paris et à Marseille cette année-là. Elle se déroule à Manosque. Bien qu'il fasse référence à la deuxième pandémie de choléra, qui est historique, Le choléra que met en scène Giono dans son roman n'est pas une retranscription fidèle et historique ː il n'a jamais existé dans ses symptômes et son importance tel qu'il est décrit dans le livre. En réalité le choléra y a valeur de symbole, un peu comme La Peste pour Albert Camus. Un film a été tiré du livre en 1995, avec Juliette Binoche et Olivier Martinez. Ce passage vous incitera peut-être à relire Giono.

Le 20 juillet 1832, à midi, un homme sort de ce porche, fait quelques pas et tombe mort. Il a crié : « J'ai froid » et il courait vers le soleil ; or, il fait une chaleur épouvantable.

Il y a une nombreuse compagnie dans cette ferme, ce jour-là. C'est la moisson. Naturellement, tout le monde se précipite. On tripote le mort, comme il se doit. On le tourne, on le retourne : il est bien mort. Qui plus est, il est bleu. Cette couleur donne à réfléchir.

Il va falloir réfléchir vite. On l'ignore encore, mais il y a deux autres cadavres dans la maison. On va l'apprendre. Un est en haut de l'échelle du grenier : c'est celui d'une petite fille de quatorze ans ; l'autre est allongé au pied du lit, dans une chambre à allure de cellule, avec crucifix, rameau d'olivier bénit et fenêtre grillée de fer : c'est celui de la patronne, une forte femme, éclatante de santé. Il y a cinq minutes elle a dit : « Je me sens drôle, je vais boire de l'eau de mélisse ». Et la voilà. Elle est bleue. La petite fille aussi.

Devant un cadavre on fait mille suppositions ; devant trois on n'en fait plus. On se sent visé. Les équipes de moissonneurs se font payer et s'en vont. Un colporteur attiré, comme d'habitude, par cette assemblée, avait déballé son bazar dans la cour. En plus de son fil et de ses aiguilles, il vendait des foulards de Smyrne. Il plie bagage. Il part.

Il s'abrite du soleil sous un grand parapluie qui lui sert à la fois d'ombrelle et de réclame.

Le patron de la ferme est hébété. En une heure il vient de perdre sa femme, sa petite fille et un ouvrier. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a mangé quelque chose de mauvais ? Mais il ne se pose pas que ces questions. Il s'écoute. Il se demande si son tour à lui ne va pas venir. Ceux qui sont morts ont eu des coliques avant de mourir. Est-ce qu'il n'a pas un peu de colique lui aussi ? Il interroge son ventre. Il a chargé le colporteur d'aller au village et de prévenir le médecin.

Ce village qui n'est qu'un hameau est à vingt kilomètres et le médecin qui n'est qu'un officier de santé, se déplace difficilement. Il n'a même pas de cheval. Il est prévenu à huit heures du soir par le colporteur. Il part tout de suite à pied, laissant femme et enfant.

Le colporteur ne s'est pas attardé non plus. Tout de suite après le départ de l'officier de santé, il a juste profité de l'occasion pour déballer son éventaire et montrer ses soieries de Smyrne. La femme a farfouillé dans tous ces foulards. Elle en voudrait un jaune. Elle le trouve, elle l'achète. Après, bonsoir ! Le bonhomme s'en va dormir dans la colline et, au matin, il poursuit sa route.

Il traverse les bois, allant de ferme en ferme, de château en château, vendant sa marchandise à droite et à gauche, jusque dans les endroits les plus reculés. Les soieries de Smyrne ont beaucoup de succès.

. Par contre, du côté de l'officier de santé, ça ne va pas du tout. Il a mis deux jours à aller à la grande ferme et à en revenir. Il n'a rien compris à ces trois morts tout bleus. Il a aidé à les enterrer et il a laissé sur la table, pour le cas où quelqu'un se sentirait de nouveau malade, une fiole d'extrait de thym pour les indigestions. Il croit à l'indigestion. Quand il rentre chez lui, c'est pour constater que l'indigestion a fait des ravages dans sa maison et dans le hameau.

Sa femme est morte et il n'arrive plus à trouver son petit garçon. Il finit par le découvrir, caché sous le lit, roulé en boule, mort aussi et tout bleu. Mais il n'a guère le temps de se rendre compte de toute I'étendue de son malheur. Des quinze habitants du hameau, sept sont malades. Il a beau courir de l'un à l'autre et fouiller dans ses pots à pharmacie : le voilà avec sept morts de plus sur les bras. Lui-même finalement perd ses armes, tombe dans la rue et meurt. Les huit survivants s'enfuient, essayent de s'enfuir. Ils ne vont pas loin. Ils meurent l'un après l'autre dans les champs. Celui qui est allé le plus loin tombe sur le talus de la route.

C'est là que le cocher de la patache le trouve ou, plus exactement, le voit du haut de son siège. Il se garde bien de descendre, car, en quarante-huit heures, les cadavres ont cessé d'être extraordinaires ; on en trouve maintenant à chaque pas.

La mort est partout : dans les collines, dans les landes, dans les solitudes, dans les fermes, dans les villages, dans lès villes.

On dit qu'ici ils étaient sept. Tout d'un coup, ils tombent tous les sept, le nez dans leur assiette de soupe. Ici, on pouvait s'imaginer bien défendus. C'est loin de tout, au cœur du pays sauvage. L'air vient des montagnes, l'eau est pure, la vie est simple. Il s'agissait d'un homme seul qui vivait d'un petit troupeau.

Ni la solitude, ni les murailles ne protègent. Ni l'or ni la joie !

Les villages se sont d'abord calfeutrés. Avoir un mort dans le voisinage fait fermer toutes les portes. Avoir un mort dans sa maison est pire qu'une honte ; on est rejeté, mis au ban de la société ; on vous fuit ; on est marqué d'une croix. Puis tout le monde est marqué d'une croix ; chaque famille a son mort. C'est quelqu'un qui parlait et qui s'est interrompu au milieu d'un mot pour crier « j'ai froid ! » Puis, toutes les familles ont plusieurs morts. Les amours se défont, les orgueils s'écroulent, les tendresses se déchirent. Bientôt il n'y a plus de ressource qu'en Dieu.

Ou dans le feu qui est un dieu primitif, un destructeur de matière plus efficace. Il est impossible d'enterrer les morts. Alors on les brûle. Pour n'avoir pas à les toucher, on brûle la maison qui les contient. Pour n'avoir pas à approcher la maison, on brûle le village où, d'ailleurs, il n'y a plus de vivants.

Il y a aussi la fuite. Mais pour aller où ? À Toulon, où il a fallu embaucher les galériens comme fossoyeurs ? À Marseille, où les gens meurent comme des mouches ? À Avignon, où il y a tant de cadavres que les pigeons sont devenus carnassiers ? À Cavaillon, à Carpentras déserts ?

Les routes sont jalonnées de maisons hermétiquement fermées, ou, plus tragiquement encore, ouvertes à tous les vents. Elles n'ont jamais plus été habitées depuis.

L'épouvante a été à un si haut degré maîtresse des hommes et de leur mémoire qu'après plus de cent ans ces contrées sont restées désertes.

Dans les villes de la montagne, la mort prit une allure magique. C'étaient d'anciennes capitales de duchés faites de maisons nobles et de palais campagnards. On n'y mourait pas dans les hôpitaux bondés, dans une sorte de technique communautaire à l'agonie, mais chez soi, au milieu des monuments et des images de la vie confortable et même voluptueuse. La mort exaspéra l'imagination. La vérité était trop simple. Un bateau marchand, « La Melpomène » retour d'Asie-Mineure et en quarantaine à Toulon en raison de plusieurs décès suspects à son bord pendant le voyage avait apporté des ballots de soieries de Smyrne. Cette marchandise, amenée à terre en contrebande, avait été vendue en cachette à des colporteurs qui la firent pénétrer dans le pays. Les raisons étaient valables pour ceux qui en mouraient à Marseille ou à Toulon.

Ici, on préférait mourir dans un apparat magique et croire au démon. Puisqu'il n'y avait pas de remèdes dans les pharmacies, on alla en chercher dans la pharmacopée poétique. C'est ainsi qu'on vit des signes dans le ciel, qu'on trembla sous de grandes ombres, qu'on s'immobilisa devant des tourbillons de poussière qui surgissaient de la solitude. Mourir pour mourir, il valait mieux pour l'esprit se livrer à une mort féerique.

Ces petites villes montagnardes perdirent les deux tiers de leurs habitants, parfois les neuf dixièmes. Les survivants continuaient à habiter des villes à peu près vides. Au milieu même du massacre, ils avaient, au moins, l'exaltante sensation de combattre des dieux. Ils trouvèrent plus de ressources dans cette révolte que dans la prière et ils ne furent pas anéantis jusqu'au dernier.

Ce qui fut le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Il reste encore aujourd'hui quelques « barques des morts » échouées dans les bois ou dans les golfes des déserts.