LA NAPPE DU MIOCÈNE : UN RÉSERVOIR STRATÉGIQUE

La nappe du Miocène, qui couvre un tiers du Vaucluse et une partie de la Drôme, constitue une réserve d’eau vitale que le département s’emploie à préserver.

Formée entre 23 et 5 millions d’années avant notre ère, la nappe du Miocène du Comtat-Venaissin s’est constituée par l’accumulation de sédiments marins alternant couches perméables et imperméables. Cette configuration géologique a permis la formation de poches d’eau souterraines.

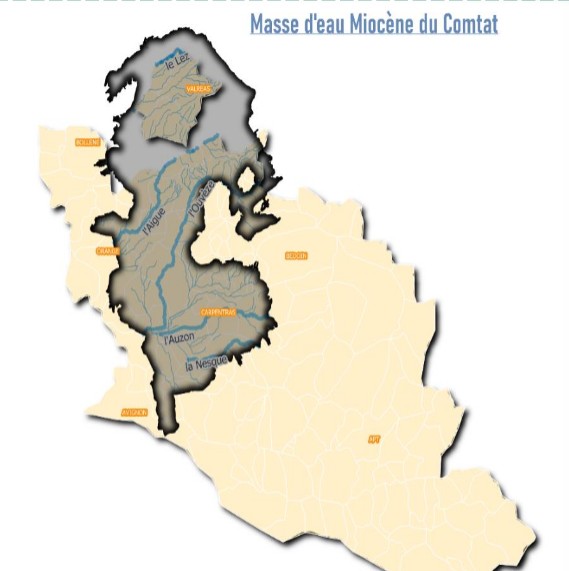

Avec une superficie de 1 000 km², elle couvre près d’un tiers du Vaucluse (70 communes) et une partie de la Drôme (25 communes). Elle se divise en trois bassins : Carpentras au sud, Violès au centre, Visan-Valréas au nord. Ses limites s’étendent de Réauville à la Durance, du Tricastin au Mont-Ventoux. Elle irrigue un territoire traversé par des cours d’eau souvent déficitaires comme l’Aygues, le Lez ou l’Ouvèze.

Sa structure en strates superposées, comparable à un millefeuille, rend sa profondeur et son épaisseur très variables : de quelques dizaines à 800 mètres selon les zones. Cette complexité rend son étude indispensable pour une gestion durable.

Une ressource vitale pour le territoire

La nappe du Miocène constitue la principale réserve d’eau souterraine du Vaucluse. Elle alimente l’agriculture, l’industrie, les usages domestiques et l’eau potable via de nombreux forages publics et privés. En 2022, les prélèvements ont été estimés à 15,9 millions de m³, dont 1,2 million pour l’eau potable collective.

Reconnu comme ressource stratégique par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, ce réservoir doit garantir une qualité et une quantité suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs. Sa préservation est donc une priorité.

Mieux connaître pour mieux gérer : le plan PARE

Le Département du Vaucluse a intégré la nappe du Miocène au cœur de son Plan d’Action pour la Ressource en Eau (PARE) 2024-2028. Un axe spécifique vise à renforcer les connaissances sur les eaux souterraines. Un groupe de travail a identifié un manque de données critiques pour évaluer le volume mobilisable.

Pour y remédier, un réseau de sondes mesurant les niveaux d’eau en temps réel va être densifié, passant d’une dizaine à une trentaine de points. Parallèlement, deux thèses universitaires porteront sur la géologie de la nappe et la datation de ses eaux. Ces recherches permettront de mieux caractériser le réservoir et d’envisager une gestion raisonnée des prélèvements.

Une mobilisation collective face aux enjeux climatiques

Le Vaucluse est confronté à une forte variabilité climatique, à des sécheresses récurrentes et à des usages concurrents de l’eau. Certains secteurs, comme le Calavon-Coulon ou le plateau de Sault, connaissent déjà des tensions importantes. L’été 2022, marqué par une sécheresse exceptionnelle, a renforcé la prise de conscience collective.

C’est dans ce contexte que les États généraux de l’eau ont été organisés en décembre 2022, réunissant collectivités, institutions, experts et usagers. En avril 2023, plus de 200 participants ont contribué à des ateliers thématiques axés sur les économies d’eau et l’adaptation des pratiques.

Ces travaux ont permis au Département d’assumer un rôle de coordination et de pilotage, avec la création d’une mission dédiée. Le PARE 2024-2028, adopté en novembre 2023, s’articule autour de cinq axes : connaître, sécuriser, économiser, protéger et innover.

Explorer la nappe du Miocène sur le terrain

Deux sites emblématiques permettent de mieux comprendre la formation et le fonctionnement de la nappe du Miocène.

Le rocher de Rocalinaud à Beaumes-de-Venise

Ce site géologique est un affleurement datant du Miocène, vestige d’une ancienne dune sous-marine. À cette époque, un bras de mer recouvrait la région, contournant les Alpes, tandis que les Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux formaient des îles.

Le rocher de Rocalinaud offre une vue directe sur l’étage du Serravallien, caractérisé par des alternances de sable, de marne et d’argile. Ces couches, appelées safres, piègent l’eau entre les grains de sable, illustrant le principe de stockage souterrain de la nappe. Ce relief est remonté à la surface par les mouvements tectoniques liés à la formation des Alpes.

Bien qu’il ne contienne pas d’eau, ce site permet d’observer la structure typique dans laquelle l’eau est retenue en profondeur, constituant une ressource essentielle pour l’alimentation en eau potable du département.

Le champ captant de Grès de Meyras à Aubignan

Mis en service en 1994 par le syndicat Rhône Ventoux, ce site est dédié à l’exploitation de la nappe pour la production d’eau potable. Il comprend deux forages profonds de 210 mètres et un ancien ouvrage de reconnaissance de 180 mètres, aujourd’hui transformé en piézomètre par le Département.

Ce dispositif permet de mesurer le niveau de la nappe, d’en suivre les variations et d’anticiper les évolutions. Intégré au réseau de surveillance depuis 2016, il est équipé d’une sonde Ecolog 1000, qui utilise les différences de pression pour évaluer la hauteur d’eau dans l’aquifère.

Ces deux sites illustrent concrètement la richesse et la complexité de la nappe du Miocène, ressource souterraine vitale pour le territoire.

Photos Conseil départemental du Vaucluse

There is 1 Comment

merci pour cet article qui